オフショア開発の選択肢として注目を集めるベトナム。その背景には、コストだけでなく、技術力・人材の質・文化的な親和性といった多面的な強みがあります。

本記事では、ベトナムを選ぶべき理由や他国との違い、開発モデルの種類、導入時の注意点などを、現場視点で整理しました。

オフショア開発とは?今さら聞けない基本知識

近年、エンジニア不足や開発コストの高騰を背景に、多くの企業が注目しているのが「オフショア開発」です。とはいえ、「具体的にどんな仕組みなのか」「なぜこれほど注目されているのか」まではよくわからないという方も多いはずです。

ここでは、オフショア開発の基本的な定義や構造、注目されるようになった背景について、見ていきましょう。

オフショア開発の定義と仕組み

オフショア開発とは、自国以外の海外拠点や企業に、ソフトウェア開発やシステム構築などの業務を委託する手法を指します。特にアジア圏(ベトナム、インド、フィリピンなど)が主要なアウトソース先として知られています。

仕組みの特徴は以下の通りです。

- コスト削減:人件費の安い国に依頼することで、国内開発よりも大幅に開発コストを抑えられる

- 人材確保:国内で不足するエンジニアリソースを、海外から柔軟に確保できる

- グローバル対応:時差や多言語対応を活かして、24時間体制での開発が可能になる

- 開発形態の柔軟性:受託型、ラボ型、BPO型など、ニーズに応じて契約形態を選べる

中でも近年は、単なる「外注」ではなく、プロジェクトに深く関与する“共創型パートナー”としてのオフショア活用が増加しています。

その意味で、オフショア開発は「コスト重視の発注」から「組織的な開発戦略」へと進化しているといえるでしょう。

オフショア開発が注目される背景

オフショア開発がここまで広く普及・注目されるようになった背景には、複数の社会的・経済的要因が同時に進行していることが挙げられます。

主な背景要因

- 国内のエンジニア不足が深刻化しており、特にスタートアップや中堅企業では採用難が常態化

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の加速により、開発ニーズが急増

- 日本の人件費が高騰している一方、海外では優秀な技術者を安価に確保できるケースが多い

- コロナ禍を経てリモート開発体制が一般化し、地理的な制約の意識が低下した

- 海外のIT人材育成が国家単位で進んでいるため、特定国の技術水準が急速に向上している

このように、オフショア開発は「単にコストを抑えるための手段」ではなく、事業成長やスピード感を保つための戦略的な選択肢として、多くの企業にとって不可欠な存在になりつつあります。

なぜ今「ベトナム」なのか?選ばれる5つの理由

オフショア開発の委託先として、これまで中国やインド、フィリピンといった国々が広く利用されてきました。

しかし近年、日本企業からの注目を急速に集めているのがベトナムです。

「なぜベトナムなのか?」という問いに対し、ここでは5つの視点からベトナムが選ばれる理由を探っていきましょう。

日本語対応力と高い親和性

ベトナムは、東南アジア諸国の中でも日本語学習者数が非常に多く、日本文化への理解や親近感が強い国です。

特に、IT業界では、日本語対応が可能なエンジニアやブリッジSEが豊富に在籍しており、日本企業の仕様書や口頭のやり取りにスムーズに対応できる体制が整っています。また、勤勉さや納期遵守の姿勢、チームプレイへの協調性など、日本企業が求めるビジネスマナーに近い価値観を持つことも大きな魅力です。

言語・文化面でのストレスが少ないことは、オフショア開発の成功確率を大きく左右するでしょう。

豊富で優秀なIT人材の供給

ベトナムでは、理系大学や国立工科大学を中心に、毎年5万人以上のIT人材が輩出されており、その多くが高度なプログラミングスキルを有しています。

中でも上位層は、Java、Python、React、Flutterなどのモダンな技術領域に強く、海外の開発トレンドを積極的に吸収している層です。

さらに、国家レベルでIT人材育成と日本語教育が進められており、企業側もエンジニア教育に力を入れているため、中長期での人材確保がしやすい安定市場となっています。

国内のエンジニア不足が深刻な日本にとって、人材供給力という視点でベトナムは極めて有望です。

人月単価とコストパフォーマンス

ベトナムのオフショア開発で最もよく挙げられるメリットのひとつが、人月単価の低さとコストパフォーマンスの高さです。

例えば、一般的な開発エンジニアの場合、日本国内では月額80万〜100万円が相場であるのに対し、ベトナムでは30万〜50万円程度で同等レベルのスキルを持つ人材を確保できるケースが多く見られます。

また、単に安いだけではなく、品質管理や進行管理をしっかり行う体制が整っている企業が増えており、価格と成果のバランスが良好です。コストを抑えつつも、長期的に信頼できる開発体制を築く上で、ベトナムは優れた選択肢となるでしょう。

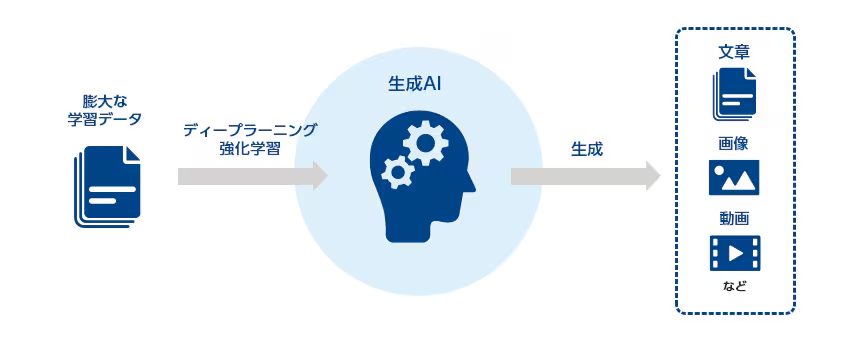

AIやアジャイル開発など高度技術への対応

かつては「簡単なWeb開発や運用保守が中心」とされていたベトナムのオフショア市場も、現在では大きく進化しています。

AI(人工知能)、機械学習、OCR、画像解析、IoT、モバイルアプリ開発、アジャイル手法によるスクラム開発など、先端領域や実践的な開発にも十分対応できる企業が増えてきました。

筆者自身もベトナムに駐在していた際、AI OCRを用いたドキュメント処理システムや、Flutterによるモバイルアプリの多言語対応プロジェクトに関与する機会がありました。現地のエンジニアたちは技術習得に意欲的で、日本語の資料を英語に変換しながら理解し、最新技術のキャッチアップにも積極的だったことを覚えています。

こうした背景には、グローバル市場での競争力を意識した技術教育の強化、そして日本・欧米企業との共同プロジェクト経験の蓄積があります。

ベトナムは今や、特定の業務領域にとどまらず、プロダクト開発の上流から下流まで幅広く対応できる総合技術力を備えた国へと進化しているのです。

政情安定と時差の少なさによる信頼性

オフショア開発では、安定した通信環境・労働環境・政情がプロジェクト成功に欠かせません。

その点、ベトナムはASEAN諸国の中でも特に政情が安定しており、インフラ整備や治安の良さも高く評価されています。

また、日本との時差はたったの2時間(夏時間なし)であり、リアルタイムなやり取りや日中の会議設定もスムーズです。地政学的なリスクが低く、災害や紛争の影響を受けにくい点も、長期的なパートナーシップを築くうえで安心材料となるでしょう。

ベトナムオフショアの活用方法と代表的な開発モデル

ベトナムのオフショア開発を活用するうえで、重要なのは「どのような開発モデルを選ぶか」「チーム体制をどう設計するか」です。開発の目的やプロジェクト規模、求められるスピードや柔軟性によって、最適な進め方は大きく異なります。

ここでは、代表的な開発スタイルや実務に即した体制設計、円滑な進行管理のポイントについて整理しましょう。

受託開発とラボ型開発の違いと選び方

ベトナムでのオフショア開発には大きく分けて「受託開発型」と「ラボ型開発(専属チーム型)」の2つのモデルがあります。

- 受託開発型

→ プロジェクト単位で仕様や納期を確定し、開発会社が請負契約で作業を進めるスタイル。コスト管理しやすく、短期・小規模の案件に向いている - ラボ型開発

→ 月単位でエンジニアを確保し、専属チームとしてクライアントと一緒に開発を進めるモデル。仕様変更や中長期の運用開発に強く、柔軟性とスピードに優れている

選定時の判断ポイントとして、以下の点が挙げられます。

- 要件が明確で、成果物が事前に決まっている → 受託型が適切

- 開発内容が流動的で、継続的なアップデートや保守が必要 → ラボ型が有効

- 自社側にPMやエンジニアがいて細かく指示できる → ラボ型が効率的

案件の性質や自社体制に応じて、最適なモデルを選ぶことが成功への第一歩です。

プロジェクト立ち上げ時のチーム体制と役割分担

ベトナムでのオフショア開発を円滑にスタートさせるためには、明確なチーム構成と役割設計が不可欠です。

日本企業とベトナム側の関係性をうまく整理しておかないと、情報の断絶や責任の所在が曖昧になり、プロジェクトの遅延や品質低下につながるリスクがあるためです。

代表的な体制構成

- クライアント(日本側)

→ プロダクトオーナー、プロジェクトマネージャー、レビュー担当者など - オフショア側(ベトナム)

→ プロジェクトマネージャー(PM)、ブリッジSE(BrSE)、開発エンジニア、テスターなど

特に重要なのがブリッジSEの役割でしょう。

ブリッジSEは、日本語と技術の両方に通じた中間役として、要件の伝達や仕様確認、品質担保の面で非常に重要な存在です。

ベトナムに駐在していた際も、ブリッジSEの力量がプロジェクト全体の成果を大きく左右していたことを何度も実感しました。

あるモバイルアプリ開発プロジェクトでは、日本側の企画担当者が抽象的に伝えた要望を、ブリッジSEが仕様書レベルにまで具体化し、エンジニアに即時展開したことで、開発スピードと精度が格段に上がった経験があります。

また、日本語に堪能であるだけでなく、開発経験を持つSEが対応したことで、曖昧な表現による手戻りも少なく、品質管理の観点でも非常に安心して任せられる存在でした。

このように、オフショア開発においてブリッジSEは、単なる翻訳者ではなく、開発の実行力と信頼性を担保する“プロジェクトのキーパーソン”といっても過言ではありません。

コミュニケーション手法と進行管理の最適化ポイント

オフショア開発では、コミュニケーションの質がプロジェクト成功を左右するといっても過言ではありません。

距離・時差・言語の違いを前提に、適切なツール選定と運用ルールを確立することが重要です。

効果的なコミュニケーションのポイント

- ツール整備:Slack、Google Meet、Zoom、Backlog、Jira などを用途に応じて使い分ける

- 定例ミーティングの設定:進捗確認や課題共有のために、週1〜2回の定例会を設定

- 議事録・要件書の文書化:曖昧な表現や口頭依存を避け、書面での合意形成を徹底

- 作業単位の分割と見える化:開発タスクは細かく分割し、ステータスや納期を見える化する

また、日本語対応可能なブリッジSEが在籍するチームを選定することも重要な対策です。

プロジェクトの進行状況を「見える化」し、言語・文化ギャップを抑えることで、遠隔でも信頼できる開発体制を維持することができるでしょう。

ベトナムオフショアの導入企業の活用パターンと成功事例

ベトナムのオフショア開発は、単なるコスト削減の手段にとどまらず、新規事業開発・既存システムの刷新・高度技術の検証・継続的改善など、多様な目的に応じた柔軟な活用が可能です。

ここでは、実際に多くの企業が取り組んでいる代表的な活用パターンと背景、特徴を紐解いていきましょう。

新規サービス立ち上げを目的としたスモールスタート開発

最小限のコストで市場検証を行いたい企業にとって、ベトナムオフショアはMVP開発の強力な選択肢です。数名の小規模チームで1〜3ヶ月の短期開発を行い、ユーザーテストやデモ環境による実証を迅速に行える体制を整えやすいためです。

- 立ち上げフェーズでの要件整理やUX検討にも柔軟に対応

- 日本人PMまたはブリッジSEが入り、初期段階の仕様調整も円滑に進行可能

- 顧客フィードバックをもとにした反復開発にも強い体制が構築されやすい

こうしたスモールスタート開発は、スピードと柔軟性を両立したい企業に特に選ばれています。

既存業務システムの刷新・再構築におけるオフショア活用

古くなった社内システムやレガシーな業務アプリの刷新において、ベトナムの開発チームは大規模案件の再構築にも豊富な実績を持っています。

- 段階的なモジュール移行、業務要件の可視化に長けた体制構築が可能

- 技術的負債の整理や技術スタックの最新化(.NET → Java、オンプレ → クラウドなど)にも対応

- 日本側での設計・要件定義との連携で、品質と速度を両立

業務システムの再構築は、コストと信頼性のバランスが問われますが、ベトナムではその両方に応える事例が数多く存在します。

モバイルアプリの高速プロトタイピングと反復開発支援

ユーザーインタフェースや利用体験を重視するモバイルアプリ開発においても、ベトナムの開発体制は非常に強力です。

- デザイン → 実装 → ユーザーテスト → 修正というサイクルを高速に回せる

- Android・iOSの両OSでの同時開発、Flutterなどのクロスプラットフォームにも対応

- PMとデザイナーを含むラボ型チームで、意思決定が早く実装がスムーズ

アプリの成功には反復が欠かせませんが、そのスピードと柔軟性をベトナムが担保するケースが増えています。

AI・OCRなどの技術検証を伴うPoC開発の外部委託

新規技術の導入を目的とするPoC(概念実証)開発において、ベトナムオフショアの技術力は年々高まっています。

- AI・機械学習、OCR(文字認識)、画像解析、自然言語処理など多様な領域での対応実績あり

- Kaggleで活躍する若手エンジニアの採用が進んでおり、先端分野の開発にも対応

- 日本側の要件をもとに、データ整備からアルゴリズム実装までを一貫して担当可能

試験開発や技術検証フェーズにおいて、リスクを抑えてスピーディにアウトプットを得られる点が魅力です。

内製化困難な領域の機能開発をオフショアで分業

社内に十分な技術者がいない、または特定技術が希少な領域の開発は、オフショアとの分業体制が非常に有効です。

- 単機能の外部委託や、API連携・ミドルウェア実装など部分的な開発依頼に対応可能

- セキュリティ設計やインフラ連携を含む上流工程との接続経験も豊富

- 技術要件に応じて即時に専門エンジニアをアサインできる柔軟性

このように、社内の開発力を補完する形でのオフショア活用が増加傾向にあります。

短納期・高頻度リリースが求められるアジャイル案件対応

アジャイル開発、特にスクラム型での反復開発に強いベトナム企業が増えています。

- 定例スプリント、デイリースクラム、振り返りなどアジャイル文化が浸透

- 日本のプロダクトオーナーと密に連携し、仕様変更にも迅速に対応

- テスト・品質保証も自動化されたCI/CD体制に対応できる組織が多い

スピードと品質を同時に求められる開発スタイルにおいて、ベトナムチームの実行力が高く評価されています。

セキュリティやガバナンスを重視した長期パートナーシップ型開発

金融・医療・行政などの領域では、信頼性・継続性の高いオフショアパートナーが求められます。

- ISMS(ISO27001)やGDPRなどセキュリティ準拠の体制を構築済みの企業も多い

- 1年以上にわたる長期契約や専任体制による継続支援の実績多数

- 日越混成のプロジェクト管理体制により、ガバナンスの可視化を実現

ベトナムでは単なる外注ではなく、「共同開発パートナー」としての関係性を重視する企業が増えています。

との比較で見るベトナムの強み-1024x608.jpg)

他国(中国・インド・フィリピン)との比較で見るベトナムの強み

オフショア開発の委託先としては、かつてから中国・インド・フィリピンといった国々が広く利用されてきました。それぞれの国々にはそれぞれ強みがありますが、近年は他国と比較しても、ベトナムがトータルバランスに優れる選択肢として再注目されています。

ここでは、コストパフォーマンス、日本語対応力、地政学的リスクという3つの視点から、他国と比べたベトナムの優位性を明確にしていきます。

人件費と人材の質のバランスに見るコストパフォーマンスの優位性

ベトナムは他の主要オフショア拠点と比較しても、「コストの安さ」と「技術力の高さ」を両立できる稀有な国です。

- 中国は近年、人件費が大きく上昇しており、都市部では日本とあまり変わらない水準に

- インドは優秀な人材が多いものの、ハイエンド人材の獲得には高コスト化の傾向

- フィリピンは英語対応には強いが、開発人材の絶対数や技術分野の深さでやや限定的

一方ベトナムでは、月額30万〜50万円の単価で日本企業の要件に応えられる開発者が多く存在し、特にJava・PHP・React・Flutterなどモダンな技術にも対応可能です。

このバランスの良さが、多くの企業にとって「価格重視」だけでない魅力として評価されているのです。

日本語対応力と文化的親和性における圧倒的な適応力

東南アジア諸国の中でも、ベトナムは日本語学習者の多さと日本文化への理解度で突出しています。

- 日本語能力試験(JLPT)受験者数はASEAN最多レベル

- 日本語対応のブリッジSEが多数在籍し、仕様書・議事録の日本語運用も可能

- 勤勉・協調・納期厳守など、日本企業の価値観に自然と順応する傾向が強い

対し、インド・中国では英語が主流であり、日本語での意思疎通には通訳コストが発生しやすく、文化面でも摩擦が起きやすいケースがあります。

ベトナムの開発チームは、言語面でも文化面でも“手間がかからない”という点で、日本企業にとって非常に扱いやすい存在なのでしょう。

地政学的リスクの低さと政治的安定性がもたらす安心感

オフショア開発においては、価格やスキルだけでなく、地政学的な安定性や災害リスク、通信インフラの信頼性といった側面も極めて重要です。

- 中国は国家の規制リスクや情勢不安がプロジェクト継続性に影響する可能性あり

- インドは地域間格差や停電・ネットインフラの不安定性が課題となることも

- フィリピンは自然災害リスクが高く、政権交代による混乱も発生しやすい傾向

その点、ベトナムはASEANの中でも政治的安定性が高く、親日的な外交関係を長年維持しています。

インフラや治安も良好で、長期にわたるオフショア開発を安定して任せられる環境が整っている点は、他国と比較しても大きな安心材料です。

ベトナムオフショア開発でGeNEE-Vが選ばれる5つの理由

ベトナムには数多くのオフショア開発企業がありますが、GeNEE-Vが多くの日本企業から選ばれているのは、単なるコスト競争力ではなく、実践的かつ継続的な“開発パートナー”としての機能を果たしているからです。

主な理由は以下の5点に集約されます。

- 一貫対応のワンストップ体制:要件定義から開発・保守までを社内で完結できる体制を整えており、発注者側の工数を大幅に削減。仕様変更やフェーズ追加にも柔軟に対応可能です。

- 日本語対応と文化理解:日本勤務経験のある代表をはじめ、ブリッジSEやPMが日本語対応に強く、日本企業特有の商習慣や品質基準にも的確に応えます。

- 高い技術力:AIやFlutter、OCRといった先端技術にも対応。上流設計やMVP開発、DX案件にも強みを持ちます。

- 理系トップ人材の活用:ベトナム国内の理工系上位大学から優秀な人材を積極採用し、技術力と学習意欲の両面で高いレベルを維持。

- 40%前後のコスト削減:品質を維持しつつ、国内開発と比較して大幅なコストダウンが実現可能です。

GeNEE-Vは価格だけでなく、品質・信頼・柔軟性の三拍子が揃った開発パートナーとして評価されているのです。

オフショア開発における注意点と失敗しないための対策

オフショア開発は、コスト削減や人材確保といった多くのメリットがある一方で、「期待していた成果が出なかった」「手戻りが多く結局高くついた」といった失敗事例も少なくありません。そうした事態を回避するためには、初期段階での体制設計・要件整理・パートナー選定における注意と工夫が不可欠です。

ここでは、特に重要な3つの視点から、失敗を未然に防ぐための実践的な対策を探っていきましょう。

コミュニケーションロスを防ぐための設計と体制づくり

オフショア開発で最も多い課題の一つが、コミュニケーションの齟齬による手戻りや認識ズレです。文化や言語、距離の違いを前提とした設計と体制づくりが必要です。

- プロジェクト初期に、責任範囲・指示フロー・報告頻度を明確に設計する

- 日本語対応可能なブリッジSEやPMを確保し、認識のクッション役を配置

- SlackやZoom、Backlogなどのツールを併用し、リアルタイム+文書のハイブリッド管理を行う

- デイリーミーティングやWBSベースでの進行可視化も有効

上記を前提に体制を組むことで、遠隔でもチームとしての一体感と進捗の透明性を保つことが可能になるでしょう。

品質を確保するための要件定義と進行管理の工夫

開発の成否を左右するのは「最初の要件整理」と「進行中の管理設計」です。ベトナムの開発体制を活用する上では、言語や文化差を前提とした要件定義の精度が極めて重要です。

- 要件は箇条書きや図式を多用し、「解釈の余地」を最小化する

- 仕様書は日英併記にする、またはレビュータイミングを複数設ける

- UI/UXに関しては、Figmaなどのビジュアルツールを活用し、イメージの共有を強化

- テストケースや受け入れ条件は最初から定義しておくと、品質担保の基準が明確になりやすい

進行管理では、スプリント単位での成果報告とレビュー会を定期化することで、期待値とのギャップを抑えることができます。

信頼できる開発パートナーを見極めるチェックポイント

最終的な成果の質は、どの開発会社と組むかで大きく変わります。したがって、委託先選定の段階で“見るべきポイント”を押さえておくことが極めて重要です。

- 開発実績や担当した業界の広さ

- 日本語対応の有無と、コミュニケーション力の評価

- 担当するエンジニアの技術スタック、ポートフォリオの確認

- セキュリティ対応(ISO27001、IP管理など)の有無

- 契約形態・対応スピード・レスポンスの安定感

事前に判断すれば、「見積は安いが、品質が不安」という選択を避けられるでしょう。

まとめ:コストだけではないベトナムオフショアの本当の価値

ベトナムにおけるオフショア開発は、単なるコスト削減の手段にとどまらず、優秀なIT人材、柔軟な開発体制、日本との高い親和性、そして先端技術への対応力を備えた「戦略的パートナー」としての存在感を高めています。特に、AIやアジャイル開発といった高度な開発ニーズにも応えられる土台が整っており、DX推進や新規事業開発を担う中長期のパートナーとして、企業の成長戦略を支える役割を果たしつつあります。

オフショア開発を成功させる鍵は、「誰に、どのように依頼するか」を見極めること。安さだけに惹かれるのではなく、文化理解・技術力・実績・体制の全てにおいて信頼できるパートナー選びが欠かせません。

今後の成長戦略や開発スピードを加速させる選択肢の一つとして、ベトナムのオフショア開発を検討してみてください。