オフショア開発はコストや人材確保の面で注目されていますが、言語の壁によるトラブルが導入のハードルになることも少なくありません。そこで近年は、日本語対応が可能なオフショア企業の需要が高まっています。

本記事では、日本語対応の重要性や国別の傾向、企業選定のポイントを解説しながら、安心して任せられる開発体制の築き方を紹介します。日本語でスムーズに進めたい企業向けの実践ガイドとしてご活用ください。

オフショア開発とは?その目的と進化

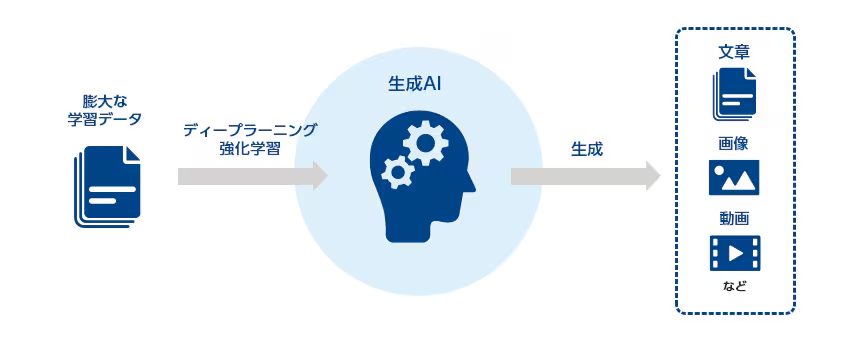

IT人材不足や開発コストの高騰といった課題を背景に、オフショア開発は日本企業にとって欠かせない選択肢となっています。もともとは「コスト削減」の手段として始まったこの開発手法も、現在では人材確保や品質向上を目的とした戦略的な取り組みへと進化しています。

ここでは、オフショア開発の基本的な定義と歴史、そして近年注目される背景を整理し、その全体像を明らかにしていきましょう。

オフショア開発の定義と歴史的背景

オフショア開発とは、企業が海外のIT企業や開発チームにソフトウェアやシステムの開発業務を委託することを指します。一般的には、人件費の安い国・地域を活用し、自社内での開発に比べてコストを抑えながら一定の品質を確保することが目的です。

オフショア開発の歴史は1990年代にまで遡ります。当初は主に中国やインドを委託先とし、日本企業は「単純な開発業務の外注先」として活用していました。ブリッジSE(言語や文化の橋渡しをする役割)を介しながら、メールやチャットでやり取りを行うケースが一般的で、コスト優先・大量発注型の開発スタイルが主流でした。

しかし、時代とともにニーズは多様化・高度化し、単なる外注では対応しきれない課題も増えてきたのです。そこで、コストだけでなく品質・スピード・柔軟性を重視したオフショア開発へとシフトが進んでいます。

かつての「コスト削減」から「人材確保・品質重視」へ

当初のオフショア開発は、主に以下のような「コスト削減目的」で行われていました。

- 国内エンジニアと比較して人件費が1/2〜1/3程度の国が多かった

- 単純作業やテスト業務の外注で短期的な開発コストを抑えることができた

- 大規模プロジェクトにおいて、人的リソースを大量投入しやすい点が魅力だった

しかし現在では、企業の開発ニーズはより複雑で高品質なものへと進化しています。以下のような理由から、「人材の質」や「開発体制の安定性」を重視する傾向にあります。

- 日本国内でIT人材の不足が深刻化

- 新技術(AI・IoT・クラウドなど)に対応できるスキルを持つ人材の確保が困難

- 単なる外注ではなく、パートナーとして継続的に開発に関与してもらいたいというニーズの増加

- DX推進や内製化戦略の一環として、柔軟な協業体制が求められるように

つまり、今のオフショア開発は「安いから使う」時代ではなく、「信頼できるパートナーと成果を出す」時代へと移行しているのです。

日本国内で導入が進む背景とは

こうした流れの中で、オフショア開発の導入が日本国内でも加速しています。

その背景には、以下のような複合的な要因があります。

- 深刻なIT人材不足:経済産業省の試算では、2030年に最大79万人のIT人材が不足すると言われており、特に中小企業にとっては採用競争に勝つこと自体が難しい状況です。

- 開発コストの上昇:エンジニアの平均年収は上昇傾向にあり、特にスキルの高い人材ほど年収600万円以上の提示が当たり前という時代になっています。

- DX推進・業務のデジタル化:コロナ禍を契機に、業種を問わず業務のIT化・自動化が加速。システム開発の需要は増す一方で、それを担うリソースが不足している状況です。

- リモート体制の一般化:ZoomやSlackなどのツールの普及により、物理的な距離が以前ほどの障壁ではなくなったことも、オフショア活用を後押ししています。

上記の背景により、「海外の優秀なIT人材を、信頼できる体制で活用する」という考え方が一般化してきました。特に日本語対応が可能なパートナーであれば、言語の不安を払拭したうえで、オフショア開発を活用できるため、導入のハードルも低くなっているのが現状です。

オフショア開発における日本語対応の重要性

私がベトナム・ダナンに駐在していた当時、多くの日系企業が現地IT企業にオフショア開発を依頼していました。技術力や人件費に魅力を感じて依頼する企業は多かった一方で、最も多かった相談は「言語と文化の壁でトラブルになった」というものでした。

実際、現場では仕様がうまく伝わらず、何度も作り直しが発生したり、意思疎通に時間を取られて開発スピードが鈍化したりといったケースを幾度となく目にしたものです。

こうした経験から言えるのは、オフショア開発において“日本語対応”はコストや技術と並んで非常に重要な成功要素であるということです。

ここでは、現地駐在者だからこそ実感できた“日本語対応のリアル”を交えながら、必要性と注意点を解説していきます。

言語の壁がもたらすトラブルとリスク

駐在中、あるプロジェクトでベトナム人開発者と一緒に業務システムを構築していた際、「画面遷移の仕様が違う」と日本側から大きなクレームが入りました。現地チームに確認すると、彼らは「言われたとおりにやった」と言う。しかし、確認してみるとニュアンスのズレから“意図”がまったく伝わっていなかったのです。

こうした事例は珍しくなく、現場では以下のような言語起因のトラブルが頻発します。

- 仕様の意図が正しく伝わらない

→「ボタンを押すとエラー表示に切り替える」という仕様が、「常にエラー画面を表示する」処理にされていた。 - 要件定義時の認識のズレ

→「AとBの両方が満たされたら処理」と伝えたつもりが、「AまたはB」で条件が実装されてしまった。 - 進捗報告や相談が上がってこない

→ 問題があっても「伝えるのが難しい」「迷惑をかけたくない」という理由で放置され、後工程で大きな問題に発展。 - 翻訳を介したやり取りでレスポンスが遅延

→ 一言の確認のために翻訳者を通じて1〜2日かかることも。

言語の壁は、単なる翻訳精度の問題ではなく、ビジネス文化や報告意識の違いにも直結しているのが厄介な点です。

「日本語が話せる」だけでは不十分な理由

ベトナムでは、多くのエンジニアが履歴書に「日本語対応可(N2相当)」と記載しています。

しかし、実際に会話してみると、日本語で日常会話ができても業務上の指示や仕様のすり合わせが難しいケースがほとんどです。

実体験として、以下のような場面にたびたび直面しました。

- 「できました」と言うので確認すると、期待するアウトプットとまったく違う

→ 言葉の通じ合いではなく「意味のすり合わせ」が重要であることを痛感。 - 業務用語や日本独特のニュアンスが通じない

→ 「要件を詰める」「ざっくりした仕様で」などの曖昧な表現は、直訳されると逆効果に。 - 日本式の“報連相”が根付いていない

→ 途中経過をシェアするという文化が薄く、「完了するまで報告なし」でトラブルが発生する。

つまり、“日本語が話せる”と“実務で活用できる”は全くの別物です。現地でのやり取りを通じて、「会話力」ではなく業務遂行力としての日本語スキルを評価すべきだと実感しました。

ブリッジSEと日本語能力の評価指標

私が特に重要だと感じたのは、現地チームと日本側をつなぐ“ブリッジSE”の存在です。

駐在時、優秀なブリッジSEがいるかどうかでプロジェクトのスムーズさがまるで違うことを肌で感じました。

ブリッジSEの重要な役割

- 日本の仕様や背景を現地にわかりやすく翻訳・補足

- ローカルメンバーの意見を日本企業の期待値に合うように調整

- トラブル時のクッション役としての対応能力

では、どうやってそのブリッジSEのスキルを見極めるか。現地で多くのチームを見てきた中で、次のような指標が有効です。

- JLPTレベルがN2以上(理想はN1)

- 日本企業での開発経験がある

- 設計書・議事録を日本語で書ける

- 曖昧な表現に対して確認を返してくる“相互理解意識”がある

また、ある企業ではベトナム人SEが日本に半年間出張して、日本の現場を体感してから戻るという育成制度を導入していました。この経験がある人材は、表現の裏にある意図や空気感まで読み取れるレベルで、日本側からの信頼も非常に厚かったです。

日本語対応が強い国・企業の特徴と傾向

オフショア開発において「日本語でやり取りできるか」は、単なる利便性の問題ではなく、プロジェクトの成否に直結する重要な判断軸です。近年では、開発力やコストに加えて、日本語対応力や日本的な商習慣への理解度を武器にする国や企業が増えています。

ここでは、日本語対応に強い国と企業の特徴について、国別の傾向とあわせて探っていきましょう。

ベトナムの優位性と教育制度

ベトナムは現在、日本企業にとって最も注目されているオフショア先の一つです。日本語対応においても、他国と比較して次のような強みがあります。

- 国家プロジェクトとして日本語教育を推進

小中高校での日本語導入を支援する「国家外国語プロジェクト」により、若年層の日本語教育が制度的に進んでいる。 - IT企業による社内語学教育の拡充

大手ベトナムIT企業では、エンジニア向けに社内で日本語研修プログラムを設置し、N2以上の資格取得を目指す環境が整っている。 - 親日的な文化と日本市場志向の高さ

日本とのビジネスに積極的な姿勢を持つ企業が多く、言語だけでなく日本的な開発スタイルの理解も深い。 - 日本語講師の雇用が一般化

日本語ネイティブ講師を雇う企業もあり、「話せる」だけでなく**“伝わる”日本語力**を育成する動きが定着してきている。

こうした制度・文化・企業努力の組み合わせにより、ベトナムは「日本語での開発」がしやすい国としての地位を確立しています。

フィリピン・インドとの比較

ベトナム以外にも、オフショア開発先として知られる国にフィリピンとインドがあります。両国も高い開発力を誇りますが、日本語対応の観点では明確な違いがあります。

- フィリピン

- 英語力に非常に長けており、欧米企業との協業に強み

- 日本語対応スタッフは一部に限られ、日本語での実務運用は限定的

- コールセンター分野では日本語話者もいるが、開発分野では育成が進んでいない

- インド

- エンジニアのスキルは非常に高く、AIやブロックチェーン分野など先端領域に強い

- 日本語教育の普及率は低く、プロジェクト単位で通訳やブリッジSEに依存するケースが多い

- 開発体制は大規模だが、日本市場に特化した運用体制は限定的

結果として、日本語対応を前提としたオフショア開発においては、ベトナムが頭一つ抜けているのが現状です。

日本人常駐・日系企業の信頼性

日本語対応をより確実にしたい場合には、「日本人が常駐している企業」または「日系資本の開発会社」を選ぶのが効果的です。

具体的には次のようなメリットがあります。

- プロジェクトマネジメントの安心感

- 日本人スタッフが常駐していることで、文化的な意思疎通の齟齬を抑えやすい

- 進捗管理や報告の精度が向上し、緊急時の対応も柔軟になる

- 日本の商習慣・開発プロセスへの理解

- 「ドキュメント主義」「レビュー文化」「品質基準」といった日本独自のスタイルに沿った運用が可能

- 顧客との距離が近く、柔軟な提案型の対応も期待できる

- 契約・セキュリティ面での安心

- 契約書が日本語で対応可能であり、法的トラブルのリスクを最小限にできる

- 情報セキュリティやISMS認証などの日系基準での管理体制が整っていることが多い

また、こうした日系企業は、日本語だけでなく「日本的なマネジメント」まで組み込まれているため、初めてオフショア開発を行う企業にも適しているでしょう。

日本語での開発を成功に導くポイント

オフショア開発で「日本語が通じる」ことは大きな強みですが、それだけでプロジェクトがうまくいくわけではありません。言語の問題をクリアした上で、さらに重要になるのが「体制づくり」と「運用の工夫」です。

ここでは、日本語での開発をスムーズかつ高品質に進めるための実践的なポイントを整理します。

契約時の注意点から日々のプロジェクト管理、開発開始前に準備すべき事項まで、具体的な施策を確認していきましょう。

契約・コミュニケーション体制の整備

オフショア開発では、言語や文化の違いがある分、最初の取り決め(契約)と、日常のコミュニケーションルールが極めて重要です。

トラブルを防ぎ、スムーズな連携を実現するには、以下のような体制整備が必要です。

- 契約書は必ず日本語または日英併記で交わす

内容の誤解を防ぐため、重要条項は曖昧さを排除して明記することが不可欠です。 - 業務範囲・責任範囲の明確化(RACIモデルなど)

誰がどの業務に責任を持つか、指示系統と判断権限を文書化して共有しましょう。 - 定例会議や日報などの情報共有ルールを設定する

「報告しなくてもよい」という感覚を排除するため、最低限の報連相フォーマットを定めておくことが効果的です。 - 翻訳や中間役(ブリッジSE)への依存度を抑える体制

通訳を挟まずとも開発チームが一定の日本語でやり取りできる体制を整えることが理想です。

契約と初期の体制設計に時間をかけることは、後々のプロジェクト進行を円滑にし、手戻りや認識違いを最小限に抑えるための最良の投資になるでしょう。

プロジェクト管理・品質担保の手法

日本語でのやり取りが可能な場合でも、プロジェクト管理と品質担保の仕組みが不十分だと、開発成果物のレベルが安定しません。

以下のような管理手法と品質確保策を導入しましょう。

- WBSやガントチャートを用いた進捗可視化

工程ごとにマイルストーンを設定し、遅延の兆候を早期に察知できる仕組みを整備します。 - Redmine・Backlog・Jiraなどのチケット管理ツールを活用

タスク管理・バグ報告をツール上で一元化することで、曖昧な指示や依頼の抜け漏れを防止できます。 - 開発ドキュメントはすべて日本語で作成し、二重チェック体制を敷く

設計書や試験仕様書のレビューを、日本側の日本人エンジニアが行うことで成果物の品質と整合性を担保できます。 - QA(品質保証)チームを独立して配置する

開発チームとは別の視点で品質を評価できる体制がある企業は、納品物の信頼性が高い傾向にあります。

こうした管理体制と品質確保策を組み合わせることで、トラブルや不具合を未然に防ぎ、成果物の完成度を高めることが可能になります。

オフショア開発前に準備しておくべきこと

成功するオフショア開発には、実は「発注側の準備」が最も大切だとよく言われます。

な立ち上げと継続的な運用を実現するために、次のような事前準備が欠かせません。

- 要件定義や業務フローの日本語資料を用意する

初期段階での認識齟齬を防ぐため、テキスト・図表・例などで業務の背景を伝える資料を丁寧に準備しましょう。 - 用語集・略語一覧を整備する

日本特有の業務用語や社内略語を明文化しておくことで、誤解や聞き返しを減らせます。 - レビュー体制や承認フローを社内でも整理する

海外チームだけでなく、日本側の受け入れ体制も万全にしておくことで、プロジェクトが停滞しにくくなります。 - トライアル発注やPoC(概念実証)で相性を確認する

いきなり本番案件を依頼するのではなく、小規模な検証開発を通じて互いの理解を深めることが望ましいです。

こうした準備が整っていれば、オフショアパートナーも開発業務に集中しやすく、ミスや遅延を防ぐ効果が高まります。

日本語対応に強いオフショア開発企業を選ぶならGenee-V

オフショア開発で日本語対応の重要性を理解した上で、「実際にどの企業を選べばよいか」と迷う方も多いのではないでしょうか。そのような企業選定の場面で、有力な選択肢として挙げられるのがGenee-Vです。

Genee-Vは、日本企業向けに特化した高品質なシステム開発サービスをベトナムから提供しており、日本語でのコミュニケーションに強みを持つオフショア企業のひとつです。

要件定義や進捗管理を担うブリッジSEが在籍し、開発チーム全体が日本語ドキュメントや業務用語に対応できる体制を整えているため、「言葉の壁によるトラブルを最小限に抑えたい」というニーズにマッチしています。

また、WEB・モバイル・業務系システム、AI、MVP開発まで幅広い領域をカバーしており、ベトナムの理系トップ大学出身者を中心とした優秀なエンジニアが多数在籍。日本語だけでなく、技術力・品質管理・運用保守までをワンストップで対応してくれるため、初めてオフショアを導入する企業にも安心です。

実際に、学習管理システムやDX支援、モバイルオーダーシステムなど、多様な日本企業向けプロジェクトの開発実績も豊富に公開されており、その信頼性と実力は十分に証明されています。

コスト面でも、日本国内と比較して最大40%の削減が可能とされ、コストと品質のバランスを重視する企業にとっても魅力的な選択肢となるでしょう。

「言葉の壁で失敗したくない」「安心して任せられるオフショア開発企業を探している」――そんな企業にとって、Genee-Vは実務と信頼の両立を実現する心強いパートナーになるはずです。

オフショア開発におけるよくある言語上のトラブル

オフショア開発において、多くのトラブルは技術的な問題よりも「言語の壁」によって引き起こされるケースがほとんどです。とくに、日本語を母語としない開発チームとのやり取りでは、わずかな表現の違いや認識のズレが、大きな手戻りや品質の低下につながることがあります。

ここでは、オフショア開発現場で実際によく見られる典型的な言語トラブルのパターンを5つ見ていきましょう。

仕様の意図が正確に伝わらず誤った開発が進行する

日本語の仕様書が存在していても、開発者がその意図や背景を十分に理解していない場合、見た目や動きが異なるシステムが納品されてしまうことがあります。たとえば「ボタンを押すと確認メッセージを表示」という指示が、「ボタンを押すとそのまま処理が完了する」ように実装されてしまうケースです。

言語だけでなく論理的な仕様解釈にズレが生じているためで、補足説明や画面遷移図を用いた二重の伝達が求められます。

要件定義の段階で認識のずれが生じる

開発初期の要件定義フェーズでは、業務知識や前提理解を共有する必要がありますが、言葉の意味や表現方法の違いから誤解が生まれやすくなります。「対応する」といった抽象的な言葉や、「一部制限付きで可能」などの曖昧な表現が、開発側に過大な期待や誤解を与えるリスクがあります。

こうしたズレは、後工程での再調整・仕様変更につながるため、早期にすり合わせの場を複数回設けることが欠かせません。

言語の曖昧さからテストやバグ修正の指示が通じない

テストフェーズでは、バグ報告や修正依頼の伝達において、日本語の曖昧な言い回しや省略表現が通じず、意図通りの修正が行われないことがあります。

例えば「動きがおかしい」「画面がずれている」といった表現は、開発者には修正ポイントが不明確で、かえって混乱を招きます。正確な再現手順やスクリーンショットを添えた具体的な指示が必要であり、言語化の質がプロジェクトの完成度を左右する場面です。

チーム間の会話が限定的になり、報告・相談が不足する

言語に不安がある開発者や日本語学習中のエンジニアは、積極的に会話を避ける傾向があります。

その結果、日々のちょっとした確認や相談が行われず、問題の放置やタイミングの遅れにつながるケースが多く見られます。加えて、日本語に自信がないことを気にして報告を控えることで、重大なミスの早期発見ができないというリスクもあります。

こうした状況を避けるには、定期的な1on1やチャットでの気軽な相談体制の整備が効果的です。

翻訳や通訳に依存しすぎてタイムロスや品質低下が起こる

開発現場に日本語ができる担当者がいない場合、通訳や翻訳担当を介したコミュニケーションに頼ることになりますが、伝達スピードの低下や情報の劣化を招く原因となります。担当者の理解度や専門知識に依存してしまい、技術的なニュアンスが正確に伝わらないことも少なくありません。

また、翻訳の待ち時間や確認作業によって全体の開発スケジュールが後ろ倒しになることも。こうした間接的なコミュニケーションを減らすには、チーム内に直接日本語でやり取りできる人材を配置することが最も有効です。

オフショア開発 × 日本語対応で失敗しない企業選びとは

オフショア開発における「企業選び」は、プロジェクトの成功・失敗を大きく左右する要素です。特に日本語での対応力を求める場合は、価格や技術力といった表面的な比較だけでなく、意思疎通力・業務理解力・運用体制まで含めた多面的な視点が欠かせません。

ここでは、オフショアパートナーを選ぶ際に確認すべき「日本語対応力」「実績の適合性」「トライアル導入」という3つの観点から、具体的な見極め方を整理しましょう。

日本語対応力をどう見極めるか

「日本語対応可能」と記載されていても、その実態にはばらつきがあります。単に日本語が“話せる”人がいるというだけでは、実務レベルの対応ができるとは限りません。

以下のようなチェックポイントを確認することが重要です。

- ブリッジSEの日本語能力(JLPT N2以上が目安)

- 設計書や議事録を日本語で作成・読解できるか

- レビューやテスト指示に対する“理解力”と“反応の精度”

- 報連相の頻度や日本語でのコミュニケーション文化の浸透

さらに、日本語によるやり取りのサンプル(メール、チャットログなど)を事前に確認することで、より実態をつかみやすくなります。「対応可能」ではなく「対応実績が豊富」な企業を選ぶことが失敗回避の鍵です。

実績・得意分野・開発規模とのマッチング

日本語対応力が高くても、自社の業種や開発内容と噛み合っていなければ、期待通りの成果は得られません。企業選定では、開発実績や得意分野の確認が不可欠です。

チェックすべき項目

- 業種(例:教育、医療、EC、SaaS など)の対応経験があるか

- 得意な技術領域(例:Webアプリ、iOS/Android、AIなど)は自社ニーズと合っているか

- 過去の開発規模(チーム人数、プロジェクト期間、納品範囲)

また、ポートフォリオだけでなく、開発後の運用・保守まで任せられる体制かどうかも確認しましょう。開発フェーズだけでなく、中長期的な運用パートナーとしての相性も重要な判断軸です。

トライアル導入で見極める成功確率

書面や打ち合わせだけでは、その企業が「実際に自社に合うかどうか」までは見抜けない場合があります。そのため、まずは小規模な開発やPoCをトライアル的に依頼することが有効です。

トライアル導入では、以下のような観点から評価を行いましょう。

- 仕様理解の正確さと質疑の頻度

- 進捗報告の丁寧さと日本語での記録の整備

- 納品物の品質(設計書、コード、テスト仕様など)

- イレギュラー時の対応スピードと柔軟性

形式的なやり取りでは見えない「企業文化」「連携のしやすさ」まで確認できます。コストや時間は多少かかりますが、本番の開発で大きな手戻りを防ぐためには必要なプロセスです。

まとめ|オフショア開発を“日本語で成功させる”という選択

オフショア開発は、単なるコスト削減手段ではなく、優秀な海外人材を活用しながら自社の技術力と開発スピードを高めるための有効な選択肢です。しかし、その成功の鍵を握るのは、やはり「コミュニケーション」です。

言語の壁を甘く見れば、仕様の誤解や認識のズレといった初歩的なミスが積み重なり、結果としてプロジェクトの失敗に直結するでしょう。だからこそ、最初から「日本語で意思疎通できる体制」を前提に、信頼できるパートナーを選ぶことが極めて重要です。

現在では、ベトナムをはじめとした一部の国では、日本語対応を強みとする開発企業が確実に増えており、選択肢の幅も広がっています。

その中でも、Genee-Vのように高い日本語運用力と豊富な実績を兼ね備えた企業は、特に安心して任せられる存在です。

オフショア開発を“失敗しない選択”に変えるために、技術力や価格だけでなく「日本語での確実な意思疎通」という視点を取り入れて、より実践的で戦略的な企業選びを進めてみてはいかがでしょうか。